Una crew. Una sfida: calcio contro basket. E hip-hop contro tutti. Il basket secondo la Sensei Crew.

Una crew. Ovvero un collettivo, una cooperativa sociale, un’addizione senza la necessità della prova del nove. Nel caso della Sensei Crew aggiungiamo il termine, desueto ma pur sempre efficace, di supergruppo. Nato dal legame di sangue tra alcuni dei nomi più importanti della scena hip hop sarda. Eccoli lì, tutti insieme, a fatturare rime senza soluzione di continuità: gli m.c. Giocca e Vlade, il beat maker Mr. Nobody. E poi l’illustratore Antonello Becciu, uno che ci dà di spray, e il dj Frankie Krueger a distribuire a piene mani un bel tot di scratch. Rap a go-go, condensato in due album, “Sensei”, dato alle stampe nel 2013, e “Sensei 2”, uscito cinque anni più tardi. Certo, per quel che riguarda i titoli dei dischi, ci vorrebbe un po’ più di fantasia, ma son particolari di poco conto. La sostanza dice altro. E conferma, tra le tante cose da confermare, che rap e pallacanestro stanno bene insieme. In “Sensei”, per esempio, spicca un pezzo che si chiama “Basket”. E non può essere un caso.

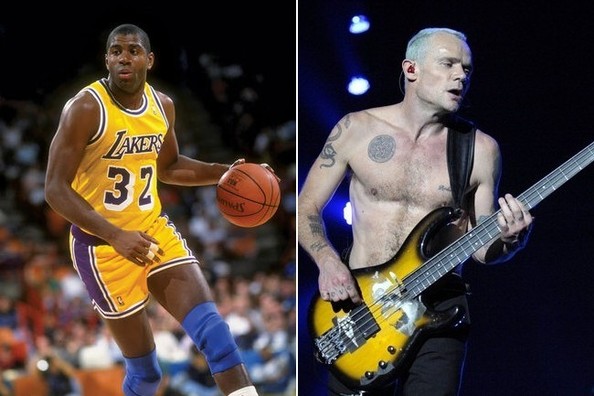

“Basket” se lo dividono Giocca e Vlade su di un tappeto musicale di chiara ispirazione funky. Il testo viaggia su coordinate già conosciute e percorse da altri rapper: si chiamano in causa vecchie conoscenze della NBA come l’immancabile Michael Jordan, i sempiterni Larry Bird, Dennis Rodman, Kobe Bryant e Lebron James, all’appello non mancano nemmeno la tecnica cestistica e qualche schema di contorno, richiamati sin dalle prime battute del brano (“Io gioco a basketball, pallacanestro, alley-oop, pick and roll, gioco spalle a canestro”, attacca Giocca).

Qualcosa cambia nel momento in cui si comincia a parlare anche di calcio e di calciatori, e non certo per esaltare lo sport della pedata: lo scopo è quello di lanciare una sfida, di far capire al mondo, o giù di lì, qual è lo sport più bello del mondo. Una sorta di dissing, inaugurato dalle parole scandite da Giocca: “Mi dicevano: gaggio (termine sassarese con il quale si indica una persona stupida, che non sa comportarsi, nda), tu non giochi a calcio, rispondevo gaggio tu e Roberto Baggio, io mi alleno finché schiaccio, dammi un bacio sopra il culo se così non è per te. Non c’è niente come il gol, certo c’è il tiro da tre fratè. E non puoi certo compararlo, il basket è più figo sia a guardarlo che a giocarlo: praticalo come il rap e saprai volare (…). È il gioco più spettacolare, faccio ciuff, allungo il braccio e spezzo il polso”.

A Vlade (un nickname, chissà, ispirato a Vlade Divac) non rimane altro che incalzare e ribadire il concetto: “(Il basket) è un gioco di squadra, guarda e impara, passa la palla oppure nada. Il tuo quintetto di fighetti… sembran calciatori, attori, tronisti, simulatori. Noi guerrieri sul campo come Golden State contro le tue fake, blocchi di cemento, muratori”. Chiaro che alla fine a vincere è il basket, chi vuoi che se ne importi del calcio? E non poteva essere altrimenti quando a tirare le fila del discorso c’è la Sensei Crew. E il loro non è solo un discorso di spettacolarità, di emozioni, di uno scontro titanico tra fighetti e muratori che edificano blocchi di cemento. In fondo, è merito della cultura hip-hop, di come si fa ciuff rappando frasi una dopo l’altra. Una filosofia ben riassunta tra le parole di “Basket”: “Sul campo come sul palco puoi tentare di stopparci ma saltiamo più in alto, fammi un assist che la schiaccio come il basket, nient’altro”. Sì, perché non ammetterlo? Basket e rap stanno bene insieme.

(da http://www.dailybasket.it/category/rubriche/pick-and-rock/ 6 gennaio 2020)